O Direito Achado na Rua: nossa conquista é do tamanho da nossa luta

▼

quarta-feira, 28 de agosto de 2013

Formação AJUP e reunião diálogos lyrianos

sexta-feira, 23 de agosto de 2013

IV Semana Gênero e Direito - Oficinas

Entre 09 e 13/09, vários coletivos da Faculdade de Direito da UnB (Promotoras Legais Populares, PET-Dir, Cadir/UnB - Gestão Maracatu Atômico, Agrupa Brasília)realizarão a IV Semana Gênero e Direito, que terá entre os seus grandes temas: megaeventos sob uma perspectiva de gênero, mercado de trabalho feminino e pornografia. Outras atividades da programação podem ser conferidas aqui: https://www.facebook.

Dentre essas atividades, estão as oficinas, que são o motivo desde email. O cenário político do Distrito Federal tem sido marcado pela atuação de diversos grupos, coletivos, manifestações e projetos que reconhecem a importância do gênero como campo primário a partir do qual saberes e poderes são construídos e exercidos. Se você possui essa e outras pautas e lutas feministas para mostrar e construir conosco, venha facilitar oficinas e transformar nosso espaço universitário!

Além disso, se quiserem contribuir com ideias para a organização do evento, incluindo a nossa festa feminista de encerramento, um sarau feminista, exposição de fotos e um ato político na UnB, participem da reunião aberta do dia 26/08, às 18h, no mezanino do Ceubinho!

Abraços,

Sinara Gumieri Vieira

Sinara Gumieri Vieira

quarta-feira, 21 de agosto de 2013

CARTA A UM ESTUDANTE DE DIREITO SOBRE A BARBÁRIE NO EGITO

(Para

Guilherme Fiúza)

Brasília (DF), 21 de

agosto de 2013.

Caro estudante de

Direito da Universidade Federal de Goiás/Campus Cidade de Goiás,

No sábado 17 de agosto

de 2013, pela manhã, você me provocou com suas palavras, com sua angústia e com

o seu estarrecimento ao se deparar com um vídeo do massacre cometido pelo

exército egípcio golpista nos últimos dias. Você me deixou pensando no que a

confiança depositada em um militante de direitos humanos poderia esperar, no

que você esperava ver compartilhado, que diálogo poderia ser estabelecido a

partir do que afirma: “parece um filme de ação,

porém, com armas letais, personagens e mortes reais. Você assiste a

documentários, lê artigos, reportagens inúmeros, mas nada vai te fazer sentir o

que eu senti, assistindo a isso” (SIC). Isso ficou ainda mais evidente quando

me direciona uma pergunta que parece querer um alento ou algo que lhe alimente

a esperança diante de cenas de violência crua: “Professor Humberto Góes, algum comentário

sobre "direitos humanos"?”.

Eram efetivamente angustiantes

as imagens que você me apresentava. Segundo os noticiários, até a noite do dia

anterior, já eram mais de 700 (setecentos) mortos no Egito por causas

políticas.

Eu suponho que, talvez,

juntando essa informação com as imagens expostas no vídeo, o que tenha ficado

de imediato para você tenha sido a paralisia e a revolta diante do que choca. É

comum que, em face de situações extremas, nos sintamos atados, descrentes no

que estamos acostumados a pensar ou achando que a nossa razão é insuficiente

para compreender o que se passa para alterar uma realidade que não deveria se

fazer enquanto tal. É possível que o “horror”, com o qual o cérebro não parece

estar acostumado a lidar, por isso o choque, pede uma resposta rápida. Nosso

arcabouço de experiências não as tem tão rapidamente quanto as queremos ou

precisamos ou achamos que precisamos para lidar interna e externamente com

certos acontecimentos.

As imagens me provocam

isso também. As imagens provocam isso em todas as pessoas, porque parecem

ativar a sensação de vivermos o que a imagem mostra, juntamente com os

personagens da cena. A imagem nos coloca em cena, nos inclui num espaço e num

tempo sem percebermos. É assim com a fotografia (por exemplo, não gosto de

trabalhar com as cenas que retratam problemas sociais em branco e preto ou que

se apeguem especificamente aos problemas porque parecem paralisar, mais do que

o olhar, a ação) e parece ser mais forte com a imagem em movimento. Nesse caso,

não precisamos falar a língua de quem vemos ser massacrado, não precisamos

entender as legendas das falas ou que escrevem para acompanhar o vídeo. Apenas

realizamos a imagem como se estivéssemos experienciando a cena, claro, como

quem a vê sem poder agir, sem forças para agir.

As imagens parecem ter

esse poder e são quase sempre utilizadas para causar o pânico, o medo, às

vezes, para defender respostas reacionárias, ainda mais segregacionistas e

justificadoras da morte de certos grupos humanos. Para defender mais violência,

são aliadas a certos discursos diretos e igualmente crus: “onde vai parar tudo

isso?”; “o mundo está perdido!”; “a cidade está dominada por bandidos!”; “os

cidadãos de bem estão correndo risco e não podem estar em sua casa em paz!”;

etc.. Transportam valores e se tornam a locomotiva que nos envia para o mundo

que as elites desejam criar, de insatisfação, de angústia, de medo, que

alimenta o seu poder e a sua acumulação de riquezas.

Tudo se torna muito

mais confuso quando observamos que vivemos num mundo em que as imagens de

barbárie estão em toda parte, nos jogos eletrônicos, nos filmes, nas novelas,

nos programas de TV... a nossa diversão se dá por meio da violência, que vamos

naturalizando e nos habituando a não pensar, a não criar experiências de

reflexão e de ação que possam modificar uma realidade opressora. A violência, do

nosso cotidiano, para nos chocar, precisa ser sempre maior, precisa ser sempre

contra certas pessoas, precisa ser distante de nós, mas, de alguma forma, se

torna violência, por dialogar conosco, com os nossos valores.

Ainda assim, a maneira

como é abordada, a maneira como parecem se construir os discursos de violência

na nossa sociedade, caro estudante, dá indícios de que se trata de uma forma

nos paralisar diante de atos que se nos apresentam como violentos. Talvez, por

um lado, nos façam precisar sempre de alguém que irá nos salvar e crer que nada

mais nos cabe, por outro, parecem alimentar o desejo de fazer justiça com as

próprias mãos. Mas, como diante do sistema criado, ser justiceiro ou justiceira

está proibido, que venha mais polícia, mais controle, mais execuções sumárias,

mais tortura... porque o pânico nos incita mais e mais respostas passionais.

Diante do medo, não há tempo para pensar, para construir a melhor resposta.

Somos dominados e nos enforcamos, nós mesmos, com a corda que nos apresentam

como saída para chegar ao outro lado do rio.

Quando nos deparamos

com uma situação de violência de estado, causada pela exceção, pela barbárie

política, que pede uma ação enquanto povo, uma ação capaz de mudar a

convergência de forças, estamos igualmente paralisados, seja porque nos habituamos

a buscar individualmente, no mundo do medo, os meios para a própria

sobrevivência, seja porque, confusos pelo estarrecimento, não temos e não estamos

construindo respostas que não sejam o fortalecimento da repressão do Estado e o

desrespeito a direitos como forma de “manter” a vida em “comunidade”.

Alimentados pelo

“horror”, só incitados a apenas enxergar o “horror”. Adestrados pelo e para o

pânico, vemos uma situação como essa, nos compadecemos, mas, paralisados pelo

medo, não encontramos esperança. Vemos a violência mais evidente e vamos

ficando mais distantes, enquanto coletividade, da ação transformadora. Ficamos

parados!

Diante de um vídeo que

expõe a barbárie no Egito e das conexões que se podem fazer com o universo

cultural em que estamos inseridos, uma pergunta como “onde estão os direitos

humanos?”, sentido do que você talvez indique ao me pedir algum comentário

sobre direitos humanos, parece ser mesmo o mais comum.

Eu mesmo em face de sua

demanda me senti, no primeiro momento, sem resposta. Ao parar para um instante

de reflexão. Ao me fazer por diversas vezes a mesma pergunta que a sua reação

(de negação de direitos humanos) frente à barbárie me impunha, realizei

efetivamente a forma de pensar a que estou acostumado a ver se materializar na

rua. Pude perceber, finalmente, o direito nascendo na rua.

É verdade, algumas

vidas estão sendo gastas, mas esse gasto se dá em luta, por usufruto de um

direito que não se tira pelo estado de exceção, o direito de resistência. Para

que não seja em vão o gasto de vidas humanas, no entanto, melhor que a

resistência gere uma vida nova, sem barbárie, mas seu resultado depende de

muitos fatores nem sempre controláveis todos. Não há como prever o que virá. No

primeiro momento, o que importa é a resistência. Não resistir é estar já

derrotado. É entregar os pontos à barbárie. É dizer que ela venceu e que somos

todos seus servos.

Caro estudante, diante

do estado de exceção, só existe um direito humano, o direito de resistência. É

ele que alimenta a ação de quem está exposto à violência extrema. Se, pelo lado

do regime, não há direitos humanos porque o que importa é o poder por si mesmo,

sem um critério material e formal de validade, não pessoas e o respeito a elas,

ao seu direito de ser, de viver, por outro lado, o daquelas pessoas que lutam,

os direitos humanos estão por ser, fundados em um único e importante direito, o

de seguir em luta, de seguir resistindo à opressão.

Eu poderia, dizer, tal

Hannah Arendt, que não existem direitos humanos, porque não existe cidadania,

isto é, falta o direito de ter direitos, nos termos em que ela emprega face ao

regime nazista. Todavia, vendo pessoas em luta, acreditar nisso, seria como

esquecer que o direito à resistência não precisa estar codificado, que não

precisa ser dito por qualquer regime que seja. Ele existe pelas mãos de quem o

realiza, sem espaços para separação entre o seu fazer e o seu pronunciar. Ou

seja, não é abstrato, porque se faz na concretude da vida e para tornar

concreto um modo de viver que não oprima, que não viole, que não admita a

concentração de poder como um fetiche ao qual se apegam os seus detentores. É

um direito que se exerce para que se faça um poder que mande obedecendo, como

no princípio de poder constituído pelos zapatistas.

O direito humano que se

insurge, diante da barbárie, é o direito de resistir e de lutar. Evidente, há

outros modos de barbárie, diferentes da violência nua e crua, como a das ações

militares no Egito (apoiadas financeiramente e com treinamento pelos Estados

Unidos). Por exemplo, vivemos desde junho deste ano a violência desmedida

promovida por ações policiais desastrosas de contenção de manifestações

políticas no Brasil, repetindo o que se vê em várias partes do mundo. Isso está

perto de nós e nem sempre nos damos conta de que são igualmente fruto de um

estado de exceção que vai se travestindo de democracia ou de uma democracia que

vai assimilando, de forma sutil, os modos de ser de um estado de exceção. Por uma

ação consciente de reconstituição dos fatos, de recontação dos acontecimentos,

conforme interesses que não são propriamente das maiorias, perdemos a nossa

capacidade de indignação e de lutar contra a barbárie do cotidiano. Até

naturalizamos e gostamos dessa barbárie, que agora passa na televisão e convida

os pobres e os negros a serem seus principais protagonistas, a serem os

personagens da nossa diversão cujo cerne é impedir que vivam uma vida em

plenitude e possam ser mais. Porque a plenitude dessas pessoas exige a plenitude

de todos, o que é incompatível com um regime cuja base é a injustiça que o

pereniza. Não que a violência apresentada no vídeo não seja grave. É

gravíssima! Mas, demo-nos conta da nossa violência cotidiana também! Resistamos!

Mesmo quando parecer que não direitos, haverá sempre o direito de resistir.

Em estados de exceção,

sejam eles claros ou obscuramente constituídos com o aumento das forças

policiais, concentração de poder, vigilância extrema, impedimentos à circulação

de pessoas e ideias, negação de direitos às maiorias, o que importa como

direito humano fundamental é a resistência. É a luta que fará surgir de dentro

das condições negadas, as condições de afirmação das gentes, as condições, nos

mínimos detalhes, para a vida com justiça.

As revoluções burguesas

fizeram isso, tentaram construir a vida em seus mínimos detalhes para superar

um regime que era prejudicial aos interesses da maioria. Mas, disso, ficou

apenas o discurso da resistência e da emancipação. Era próprio do que se criava

manter-se mais discursivamente do que se materializar efetivamente nas vidas

das pessoas, no cotidiano das sociedades em que esse discurso de totalização de

valores se implantou. A burguesia precisava das palavras para mudar uma

realidade até o limite do que lhe era interessante.

Guardadas as

diferenças, as ditaduras e os regimes fascistas também precisaram de discursos

e de valores para tentarem reconstruir a vida nos mínimos detalhes. Em muitos

casos, como fizeram os nazistas e os fascistas, para totalizar os modos de

existência em comunidade que interessassem ao seu comando, também falavam em

nome de uma luta contra a “barbárie”.

Quando falo em

resistência, não estou falando das mudanças ao modo burguês, tampouco ao modo

dos estados de exceção que surgiram como alguma forma de reação, como as

ditaduras militares na América Latina e o regime nazista na Alemanha. Não é de

construir regimes que, em nome da liberdade de alguns, permita outras formas de

negação de direitos de que estou falando.

Agora, diante de tantos

meios mais sofisticados de dominação e diante de tantos meios sofisticados de

comunicar a violência, talvez, estejamos construindo meios também mais

sofisticados de resistir, de denunciar a barbárie, de comunicar a nossa luta

para o mundo, de buscar solidariedade... e, precisamos ir além, muito além,

para não perder o fulgor a resistência. Precisamos resistir, resistir e

resistir, como forma de construir um mundo novo, a partir de um direito que é

grande em si, que é inimaginavelmente grande e grandioso, o direito de

resistência.

Se posso fazer um

comentário sobre direitos humanos, como me pede, caro estudante, esse

comentário só pode ser sobre o único direito que parece restar àqueles que

estão contra o golpe de estado no Egito, o direito de resistência. Esse é o

direito humano que, diante de imagens como essas que comigo compartilha, diante

da violência escancarada sem qualquer esboço de vergonha, nos foge de imediato

ocasionado pela paralisia da dor e do choque que a violência causa. Mas, tal

como a fênix, é dessa mesma dor que surge o direito de fazer justiça social. É

dessa mesma dor que renasce a esperança de um mundo novo possível para todos.

Treinemos os nossos olhos para enxergá-la, mesmo quando tudo parecer obviamente

diferente disso.

Aqui, o óbvio deve ser

a esperança! Mas, a esperança não se constrói com espera. Ela é a

materialização dialética da ação. Quanto mais lutamos, mas nos nutrimos de

esperança. Quanto mais temos esperança, mais lutamos. É por isso, que ela não

pode ser apagada de nossa juventude, como fazem as elites do mundo, com seus

programas de TV, com suas músicas, com seus livros, com sua educação

engenhosamente constituída como "neutra", com os valores que vêm

acoplados às coisas do cotidiano que consumimos e desejamos consumir. Tudo isso

apaga o brilho que precisamos carregar nos olhos desde sempre e para sempre.

Quem tem medo da

esperança? Os oprimidos não podem ter medo da esperança. Não podem incorporar o

opressor para serem eles mesmos molas propulsoras da opressão e da difusão de

valores que não lhes servem. Por isso digo que precisamos sempre nutrir a vida

de esperança e de luta plenos da pergunta "quem tem medo da

esperança?"

Obrigado por me apresentar

esse vídeo, caro estudante. Ele me emocionou e me nutriu de mais responsabilidade

pelo mundo e pelos outros. Daí, a inspiração para a escrita longa e sensível.

Espero que tenha paciência de ler e divulgar. Mais que tudo, que alimente os

seus olhos de esperança e nunca perca o poder de resistir. Um abraço cheio de

esperança!

Humberto Góes

Comissão de Memória e Verdade da UnB realiza Audiência nesta sexta, 23/8, às 14h15

Comissão de

Memória e Verdade da UnB realiza Audiência nesta sexta, 23/8, às

14h15

Hélio

Doyle e Álvaro Lins darão depoimento. Comissão tem levantado e sistematizado

informações sobre o período 1964-1988.

A

Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UnB realiza Audiência

Pública nesta sexta, 23/8, das 14h15

às 17h, no Salão de Atos da Reitoria da UnB.

Hélio

Doyle e Álvaro Lins, ex-alunos da UnB que participaram do movimento

estudantil nos anos 1960 e 1970, confirmaram presença no evento e darão

depoimento.

Criada

em agosto de 2012, a Comissão tem como objetivo investigar violações de direitos

humanos, perseguições políticas, funcionamento dos mecanismos repressivos e formas

de resistência na UnB durante o regime civil-militar (1964-1988). A

Comissão tem levantado e sistematizado informações desde o seu lançamento,

quando começou a apurar as causas de morte de Anísio Teixeira, um dos criadores

da UnB.

Em novembro

de 2012, foi realizada audiência pública na Universidade de Brasília acerca do

caso Anísio Teixeira. Naquela oportunidade, foi firmado Termo de Cooperação

entre a Comissão da UnB e a Comissão Nacional da Verdade e também foi entregue,

pela família de Anísio, dossiê com as informações disponíveis sobre o caso

buscando esclarecimentos sobre a morte do educador.

Em

fevereiro de 2013, Claudio Almeida, representou a Comissão da Memória e Verdade

da Universidade de Brasília em Audiência Pública realizada pela Comissão da

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva destinada a coletar informações

acerca do desaparecimento de Honestino Guimarães, ex-aluno da UnB.

Desde

maio, estão sendo desenvolvidas audiências públicas pela Comissão. Inicialmente,

a Comissão ouviu o ex-reitor Antonio Ibañez Ruiz e o jornalista Romário

Schettino, presidente do Conselho de Cultura do DF. Reportagem da UnBTV pode ser

acessada em: http://www.youtube.com/watch?v=Q8wHJQA87w4&feature=em-uploademail

Em

junho, a Comissão realizou Audiência com os professores Luiz Fernando Victor e

Luis Humberto Miranda Martins Pereira. Reportagem sobre esse encontro está

disponível em: http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7790

No

mês passado, Paulo Speller, atual Secretario de Educação Superior (MEC) e

ex-presidente da FEUB, e Gustavo Chauvet, ex-aluno da UnB e atual

Superintendente do Arquivo Público, participaram de Audiência Pública,

coordenada pelos professores Daniel Faria (História), Beatriz Vargas (Direito) e

Roberto Aguiar (presidente da Comissão Anísio Teixeira). Vídeo disponível sobre

o evento pode ser visto em: http://www.youtube.com/watch?v=-LR_xndnLJs&feature=em-uploademail

Posteriormente,

haverá audiência com a presença do Senador Cristovam Buarque, que também dirigiu

a UnB. Serão ouvidos ainda outros ex-professores e ex-alunos da

Universidade.

Depoimentos. A

Comissão também tem realizado atividades de oitiva e registro dos relatos de

vítimas, familiares de vítimas e testemunhas de atos de violação de direitos

humanos e liberdades individuais praticados por agentes públicos contra membros

da comunidade universitária. Estão sendo investigados atos ocorridos período de

1º de abril de 1964, data do Golpe militar e da intervenção na UnB, a 5 de

outubro de 1988, data na qual entrou em vigor a atual Constituição. Entre os

depoentes estão ex-funcionários, professores, estudantes, familiares de vítimas

e advogados dos perseguidos políticos.

A

metodologia das atividades é a entrevista direta do depoente, compreendendo uma

fase de narrativa livre e uma fase de perguntas endereçadas por membros da

Comissão. As sessões podem ser públicas ou privadas, a depender de autorização

escrita e expressa do depoente, como também podem ser gravadas em áudio e/ou

vídeo, conforme as possibilidades técnicas disponíveis e segundo a vontade do

entrevistado.

Sob

a coordenação dos professores José Otávio Nogueira Guimarães e Daniel Faria,

integrantes da Comissão, um grupo de voluntários vem realizando pesquisa no

Fundo UnB no Arquivo Nacional, que contém documentos relevantes para a

compreensão dos mecanismos de repressão na Universidade. Estão no fundo

documentos produzidos pela Assessoria de Segurança e Informações (ASI) da UnB,

considerada uma das mais ativas no período repressivo.

Mais

informações:

Prof.

José Otávio Nogueira Guimarães (61) 9653 7653

joseotavionogueira@gmail.com

sexta-feira, 16 de agosto de 2013

Constituição 25 Anos: República, Democracia e Cidadania

O surgimento das Constituições marcou a transição do Estado

absoluto para o Estado liberal. Elas possuem na sua gênese a reação ao

autoritarismo e representaram uma proteção do indivíduo frente ao

Estado. Na atualidade constitucional, à defesa dos indivíduos somaram-se

questões sociais, econômicas e ambientais de grande complexidade que

precisam ser enfrentadas e demandam importantes decisões que a todos

afetam. Nas sociedades jovens em experiências democráticas, caso em que

se inscreve o Brasil, a incorporação da linguagem dos direitos e a

configuração do Estado democrático de direito ainda representa um imenso

desafio.

Este ano o Brasil comemora 25 anos de sua atual Constituição, não sem razões, chamada de Constituição Cidadã, a qual representou o passo decisivo na construção de um horizonte democrático para a sociedade brasileira. O governo constitucional foi restaurado com ampliação significativa da participação da população em pleitos eleitorais livres e competitivos. Com o processo de redemocratização em curso, o legado autoritário começou a ser desmontado e a expectativa, naquela ocasião, era de que reais transformações poderiam ser conquistadas pela atuação das forças democráticas. A sociedade ganhou um novo direcionamento e passou a contar com um instrumento poderoso para suas transformações.

O primeiro aprendizado desses 25 anos é que a democracia, fundamento da Constituição de 1988, é uma construção permanente que exige muito mais que atuação legitimada de representações político partidárias. Passar da letra da lei para a efetividade da vida social exige forte pressão e mobilização política da sociedade, processo no qual ainda estamos imersos, buscando formas para concretizar os direitos que a Constituição reconhece e assegura.

O tema proposto neste evento busca aprofundar nossa compreensão sobre esse processo, analisar os limites e avanços da prática política e do desenho institucional construído nestes 25 anos sob a direção do pacto formulado em 1988.

– Descrever as conquistas e os desafios da Constituição de 1988 para a construção da cidadania e da democracia brasileira.

– Apontar, depois de um quarto de século da sua promulgação, os impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

– Refletir sobre o conceito de República presente na Constituição Federal de 1988 e seus avanços e limites para a consolidação da vida democrática brasileira.

Prof. Dr. Celso Candido de Azambuja (Unisinos)

Bacharelanda Cristina Guerini Link (Unisinos)

Prof. MS Gilberto Antônio Faggion (Unisinos)

Prof. Dr. Inácio Neutzling (Unisinos)

Prof. MS Lucas Henrique Luz (Unisinos)

Profa. Dra. Marilene Maia (Unisinos)

Profa. Dra. Marluza Marques Harres (Unisinos)

Profa. Dra. Susana Rocca (Unisinos)

Instituto Humanitas Unisinos - IHU

Programa de Pós-Graduação em História - Unisinos

Graduação em Ciências Sociais - Unisinos

Graduação em Direito - Unisinos

Graduação em História - Unisinos

Programa de Pós-Graduação em Administração - Unisinos

Programa de Pós-Graduação em Direito - Unisinos

Este ano o Brasil comemora 25 anos de sua atual Constituição, não sem razões, chamada de Constituição Cidadã, a qual representou o passo decisivo na construção de um horizonte democrático para a sociedade brasileira. O governo constitucional foi restaurado com ampliação significativa da participação da população em pleitos eleitorais livres e competitivos. Com o processo de redemocratização em curso, o legado autoritário começou a ser desmontado e a expectativa, naquela ocasião, era de que reais transformações poderiam ser conquistadas pela atuação das forças democráticas. A sociedade ganhou um novo direcionamento e passou a contar com um instrumento poderoso para suas transformações.

O primeiro aprendizado desses 25 anos é que a democracia, fundamento da Constituição de 1988, é uma construção permanente que exige muito mais que atuação legitimada de representações político partidárias. Passar da letra da lei para a efetividade da vida social exige forte pressão e mobilização política da sociedade, processo no qual ainda estamos imersos, buscando formas para concretizar os direitos que a Constituição reconhece e assegura.

O tema proposto neste evento busca aprofundar nossa compreensão sobre esse processo, analisar os limites e avanços da prática política e do desenho institucional construído nestes 25 anos sob a direção do pacto formulado em 1988.

Objetivos

– Compreender os aspectos mais significativos do contexto brasileiro no período que antecede o Congresso Constituinte e seu processo de realização assim como seus diferentes sujeitos sócio-históricos.– Descrever as conquistas e os desafios da Constituição de 1988 para a construção da cidadania e da democracia brasileira.

– Apontar, depois de um quarto de século da sua promulgação, os impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

– Refletir sobre o conceito de República presente na Constituição Federal de 1988 e seus avanços e limites para a consolidação da vida democrática brasileira.

Inscrições

Faça sua inscrição aqui (vagas limitadas).

Público Alvo

Professores(as), alunos(as), funcionários(as) da Universidade e interessados(as) em geral.Programação

| 2 de outubro (quarta-feira) | Palestra A Constituição no Supremo Tribunal Federal: a (des) construção da democracia brasileira Palestrante: Prof. Dr. Adriano Pilatti (Instituto de Direito/PUC-RIO) - Currículo Lattes Horário: 17h30 às 19h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU Palestra Vivências e Reflexões sobre o Processo Constituinte: o período pré e pós Constituição Palestrante: Prof. Dr. Adriano Pilatti (Instituto de Direito/PUC-RIO) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 3 de outubro (quinta-feira) | Palestra Constituição e Constituinte: limites, avanços, golpes e resistências Palestrante: Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari (USP) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 15 de outubro (terça-feira) | Palestra Cidadania e Republicanismo no Brasil: um olhar a partir da Constituição Federal de 88 Palestrante: Prof. Dr. José Geraldo de Sousa Júnior (UnB) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 21 de outubro (segunda-feira) | Palestra Impactos econômicos do Marco Constitucional no Brasil Palestrante: Profa. Dra. Tania Bacelar de Araujo (UFPE) - Currículo Lattes Horário: 17h às 19h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 22 de outubro (terça-feira) | Palestra A questão ambiental no Brasil e a Constituição Federal hoje. Avanços e retrocessos Palestrante: Prof. MS André Lima (IPAM) - Saiba mais Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 28 de outubro (segunda-feira) | Palestra Reconhecimento de culturas, direito à terra e a Constituição Federal de 88 Mesa redonda com Prof. Dr. José Otávio Catafesto de Souza (LAE/UFRGS) - Currículo Lattes e Profa. MS Janaina Campos Lobo (INCRA/UFRGS) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 31 de outubro (quinta-feira) | Palestra A evolução processual, participação, representação e democracia progressiva a partir da Constituição Federal de 1988 Palestrante: Prof. Dr. Luiz Werneck Vianna (PUC-RIO) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 6 de novembro (quarta-feira) | Palestra Ética, Política e Constituição no Brasil: 25 anos de avanços Palestrante: Prof. Dr. Roberto Romano da Silva (Unicamp) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 12 de novembro (terça-feira) | Palestra O direito e a memória no Brasil a partir da Constituição Federal 88 Palestrante: Prof. Dr. José Carlos Moreira da Silva Filho (PUCRS) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

| 19 de novembro (terça-feira) | Palestra Constituição Federal, os Direitos Sociais e a cidadania Palestrante: Profa. Dra. Maria da Gloria Marcondes Gohn (Unicamp) - Currículo Lattes Horário: 20h às 22h Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU |

Certificado

O(a) aluno(a) receberá certificado de participação referente à(s) atividade(s) em que participar. Para isso, deverá assinar a ata de presença em cada evento e solicitar a emissão do certificado no Atendimento Unisinos (mediante a taxa de R$9,00). A solicitação deve ser feita a partir de 15 dias após o término do evento todo (14 de novembro de 2013).Investimento

Evento gratuito.

Coordenação

Mestrando Caio Coelho (Unisinos)Prof. Dr. Celso Candido de Azambuja (Unisinos)

Bacharelanda Cristina Guerini Link (Unisinos)

Prof. MS Gilberto Antônio Faggion (Unisinos)

Prof. Dr. Inácio Neutzling (Unisinos)

Prof. MS Lucas Henrique Luz (Unisinos)

Profa. Dra. Marilene Maia (Unisinos)

Profa. Dra. Marluza Marques Harres (Unisinos)

Profa. Dra. Susana Rocca (Unisinos)

Promoção

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UnisinosInstituto Humanitas Unisinos - IHU

Programa de Pós-Graduação em História - Unisinos

Apoio

Graduação em Administração - UnisinosGraduação em Ciências Sociais - Unisinos

Graduação em Direito - Unisinos

Graduação em História - Unisinos

Programa de Pós-Graduação em Administração - Unisinos

Programa de Pós-Graduação em Direito - Unisinos

sexta-feira, 9 de agosto de 2013

Juiz não é gestor nem gerente. Ele deve julgar. E bem!

Por Lenio Luiz Streck

Na verdade, nunca tivemos grandes rupturas. Acostumamo-nos a ver o novo com os olhos do velho. Imaginemos os velhos conselheiros, novéis ministros do STF da República, julgando inconstitucionalidades, coisa que não existia no Império. Pouco pode nos surpreender, quando falamos em “questões paradigmáticas”.

Antes da CF 88, a não democracia. A ditadura. O regime autoritário. A luta do jurista crítico era contra essa estrutura jurídica “que aí estava”. Se ele não fosse para a política (ou para outro tipo de luta), tinha que lutar dentro da institucionalidade. Ou seja, nas brechas da institucionalidade, o jurista “de oposição” (não partidária, mas de oposição ao autoritarismo) tinha que se desdobrar para levar adiante e ter êxito nos seus pleitos (habeas corpus, mandados de segurança etc.). Correntes críticas de várias tendências se formaram. O realismo jurídico deu azo às posturas ditas alternativas. Um certo marxismo concebeu o “direito achado na rua”. As correntes linguísticas buscavam nas brechas do texto legal, repleto de vaguezas e ambiguidades, o direito de seus clientes. Outras posturas, sem maior filiação epistêmica, faziam do axiologismo um modo de ultrapassar as barreiras ônticas da estrutura autoritária do sistema implantado pelo regime militar. Veja-se, por exemplo, a importância (até) de um positivista-axiologista como Recasens Siches, para mostrar as insuficiências do positivismo formal(ista). No fundo, qualquer um que se colocasse contra o formalismo legal era considerado aliado, desde que, teleologicamente, suas posições fossem contra o establishment.

E chegamos à democraciaE assim conquistou-se a democracia. E construímos a Constituição, que albergou a expressiva maioria de nossos pleitos. Na dúvida, emplacamos tudo no texto da Constituição. Afinal, se nem a lei se respeitava, quem sabe o novo regime pós/88 respeitaria o texto da Constituição? Veja-se que, já então, apostava-se em uma nova textualidade. Claro que não uma textualidade exegética, e, sim, uma nova, daquelas que fizeram com que, na Europa, os juristas progressistas que se forjaram no direito pós-bélico (pós 1945) passassem a apostar em um certo objetivismo do texto constitucional, aquilo que Elias Diaz chamará, depois, de “legalidade constitucional”.

Passados 25 anos, como estamos? Continuamos com o velho Código Penal, que tantas vítimas já fez e vem fazendo. Sim, esse mesmo CP que privilegia a propriedade em detrimento da vida e que pune com mais rigor os crimes interindividuais do que os crimes metaindividuais. O velho CPC, que sempre apostou no protagonismo judicial (ah, o dano causado pelo instrumentalismo processual!), depois de todo o estrago já causado, agora será substituído por um novo código, repristinando os velhos defeitos, com a agravante de querer a duras penas “commonlizar” nosso sistema — tido ainda como da família romano-germânica. O novo texto não conseguiu se livrar, por exemplo, do livre convencimento e dos embargos declaratórios, só para falar desses dois sintomas do “problema paradigmático” que aflige nosso direito. Já o velho Código de Processo Penal não tem jeito mesmo. Nos últimos tempos, a grande inovação (positiva) não vem sendo cumprida pelo Judiciário. Ou seja, o artigo 212, ao institucionalizar o sistema acusatório, acabou letra morta, com os juízes continuando a produzir prova, como no tempo de Abrantes. O projeto do novo CPP? Repete os mesmo erros do velho, como se o tempo não tivesse passado... Nem vou falar do Código Civil, paraíso das cláusulas abertas, espaço privilegiado da discricionariedade. Nem vou falar do Código do Consumidor, que “colocou” o call center dentro do Poder Judiciário (palavras do ministro Luis Salomão, do STJ). E o Direito Tributário? Virou o paraíso das invenções hermenêuticas. Tem até “ponderação de regras”, postulados, “normas-regras” (o que seria isso?), para dizer o mínimo.

A ressaca teoréticaIsso tudo porque, promulgada a Constituição, passamos por uma ressaca. Ainda inseridos no antigo imaginário (formalismo versus “qualquer postura apta a derrotar esse inimigo comum), demoramos a perceber a necessidade de uma (nova) teoria das fontes, uma (nova) teoria da norma, uma nova teoria que desse conta da interpretação da Constituição e, finalmente, uma teoria da decisão, para impedir que, nesse novo patamar, passássemos a decidir de qualquer modo, ainda com o olho nos velhos dilemas.

Nesse contexto, importamos, de forma equivocada (porque descontextualizada), a jurisprudência dos valores, a teoria da argumentação jurídica (cuja vulgata possibilitou o uso indiscriminado da ponderação, essa doença contemporânea da interpretação) e o ativismo judicial de origem norte-americana (como se os ativismos de lá fossem “sentimentos constitucionais” e não meramente contingenciais em face das composições da US Supreme Court).

Resultado disso: uma aplicação do direito fragmentada, dando vazão aos “sentimentos pessoais” de cada julgador. No STF, não é difícil perceber isso, a partir da tese, repetida ad nauseam, de que “o juiz primeiro decide e depois busca o fundamento” ou que “a interpretação da lei é um ato de vontade”, como se isso fosse uma novidade e não fosse algo dito por Kelsen em contexto totalmente diferente (com efeitos colaterais desastrosos!).

Claro que o establishment deu uma resposta darwiniana a esse estado de natureza interpretativo, em que uma portaria ainda vale mais do que a Constituição e em que não é difícil ver decisões que, em um dia, negam a insignificância em R$ 80 e, dias depois, a deferem em valores superiores a R$ 1 mil. E qual foi ou tem sido a resposta? Súmulas vinculantes, repercussão geral, recursos repetitivos, “commonlização” do sistema e criação sistemática de mecanismos conhecidos como “jurisprudência defensiva”, como alertado recentemente por José Miguel Garcia Medina aqui mesmo na ConJur (clique aqui para ler), para evitar que a malta leve seus pleitos aos Tribunais Superiores.

A crise da Justiça é questão de “gestão”? Não! Juiz não é gestor!Esse terreno é fértil para o surgimento de soluções no plano das neoteorias jurídicas, como por exemplo, apostar na “indústria” das efetividades quantitativas. Tudo para que se julgue teses e não mais causas. Tudo para que se julgue por atacado. Eis o campo para o florescimento das teorias da “gestão”. Solução mágica que “vende muito por aí”. Sim, a solução é a gestão dos processos. Há problemas na aplicação do Direito? Bingo: venha estudar gestão em pós-graduação. Tem agora até MBA. “Juiz deve ser gestor”, como tenho lido em muitos textos e folders propagandeando novos cursos de especialização e mestrados profissionalizantes.

Nesse sentido, li na Folha de S.Paulo do último dia 3 de agosto, que juízes devem investir em gestão para agilizar processos. O ilustre professor Pablo Cerdeira, da FGV, considera que a saída para o problema da morosidade da Justiça é os juízes aprenderem “gestão”. Como ninguém tinha pensado nisso antes? Para que estudar Teoria do Direito, saber jurisdição constitucional, a diferença entre regras e princípios, se a saída está em saber gerenciar os processos? Claro que as neoteorias que apostam na gestão não se restringem à “questão da agilização”. Na verdade, a onda é colocar a gestão para além disso, ou seja, a aposta na gestão vem assumindo um caráter substancial. E nisso mora o perigo. O meio se transforma em fim...

E isso “pega”. O CNJ gosta dessas coisas. E estipula metas. Tudo vira estatística. Ouvi falar que um juiz estadual precisa preencher todo mês nada menos que 13 relatórios! E os cursos de pós-graduação em gestão aproveitam para vender seu peixe. Ao invés de estudar Konrad Hesse e Gadamer, estudemos formas de fazer o processo ir de estagiário a estagiário, passando por um gerenciamento por temas. E como já há decisões padronizadas, basta que se gerencie esse modelo aplicativo. Por exemplo, como diz o professor Cerdeira, protagonista da matéria, na medida em que o TJ do Amazonas não alcançou as metas do CNJ, isso foi assim porque não adotou processos integralmente digitais. Pronto. Eis a solução para o Amazonas. E para todo o Brasil. Somando processos totalmente digitais com gestão, teremos o nirvana processual. Nas Faculdades, nem precisaremos mais estudar processos civil ou penal. Direitos fundamentais, nem falar... O lema é: “Não precisamos mais de um bom juiz: precisamos de um bom gestor”. Promotor de Justiça, defensor, procurador? Para quê? Basta um bom “juiz gestor”! E se ele tiver pós-graduação em gestão, melhor ainda. Estará treinado.

O que quero dizer é que não estou dispensando ou menosprezando a importância de que alguém faça uma otimização dos modos como se distribuem tarefas em um determinado gabinete. Ninguém pode trabalhar de forma desorganizada. Não sou ingênuo para não reconhecer a utilidade das novas tecnologias. Mas colocar esses instrumentos como um fim é, exatamente, deslocar a discussão da qualidade para a quantidade.

De há muito perdemos o sentido do que seja “uma decisão jurídica adequada”. E já vejo dissertações de mestrado e até teses de doutorado encantadas com esse deslocamento. No fundo, mal sabem os adeptos dessas neoteorias que esses modelos são meramente procedimentais. Kelsen era melhor que eles. A ele não importava a qualidade da decisões. Aliás, para ele juízes não faziam ciência. Faziam política jurídica. Então, para Kelsen — que ninguém mais estuda, porque o melhor é, pós-modernamente (sem que saiba o que é essa palavra), estudar coisas como “gestão” — não importa o acerto ou o erro ou o “justo ou o injusto”.[1] Cada juiz, em Kelsen, produz uma norma individual. Que vale, porque ele está autorizado para isso. E se o sistema não corrigir, vale até mesmo a sentença mais absurda. Qual é a diferença dessa cisão kelseniana (entre direito e ciência do direito) com a total procedimentalização das decisões judiciais?

Aliás, essa questão da ênfase na gestão assume ares de dramaticidade, se colocarmos a discussão face aos recentes problemas do Exame de Ordem da OAB. Pergunto: Como ficaria a tese da gestão aplicada à falta de qualidade das questões do Exame de Ordem? Ou a tese da gestão não se aplica ao “sistema” de elaboração das perguntas feitas à malta que quer ser advogado? Pergunto isso porque a mesma instituição que aplica o Exame de Ordem é a instituição que mais aposta na “questão da gestão”, como se pode ver na matéria assinada pelo professor Cerdeira.

Fico pensando na Medicina. O aluno, em vez de fazer uma tese sobre as complexidades de uma operação cardíaca, é instado pelo seu professor-orientador a fazer uma coisa mais gerencial, ou seja, escrever sobre o bisturi e sua eficácia (ou sobre a entrada e saída de pacientes da UTI). Capítulo primeiro, a história do aço; capítulo segundo, a sua invenção; capítulo terceiro, sua função; capítulo final (conclusão genial): “sem bisturi não dá para operar”. Bingo!

A crise do (e no) Direito decorre de falta de gestão ou falta de reflexão?Em conversas com magistrados por todo o Brasil, os mais atentos já perceberam que esse discurso de juiz gestor é para anestesiá-los, para desfocar o real problema: a concentração de recursos nas cúpulas e o abandono, em especial, da Justiça de primeira instância. Na verdade, a Reforma do Judiciário só ajeitou o reboco do edifício. Não mexeu nas estruturas. E sem essa mexida não haverá resultados significativos. Transformar o juiz em gerente de entreposto judiciário, sem enfrentar a questão hermenêutica, é engodo. Serve para o exercício da vontade de poder das cúpulas e em benefício do estamento sempre próximo.

Não sei se tenho paciência para continuar a discutir “coisas republicanas”. Sinceramente, não sei. A cada semana, novas denúncias de uso de aviões, passagens etc. Até o vice-presidente da Câmara usa jatinhos do Projeto Bolsa FAB. E a desculpa: tem uma instrução normativa que autoriza (veja-se o modo como são usadas e criadas “cotas de passagens aéreas” para ministros do STJ). Ah, bom. Basta uma portaria ou uma resolução. Bingo! Feita por quem? E não há teoria das fontes? Não há controle de legalidade-constitucionalidade? Ainda é possível dizer que uma “norma” é legal, mas imoral? Para que serve o princípio da moralidade? Estamos, por acaso, na era em que direito e moral estão cindidos? Basta estar na lei que está “legal”? Então não serviu para nada a virada copernicana ocorrida no Direito após o segundo pós-guerra? Veja-se, pois, do que precisam saber nossos juízes e promotores... Estudar os grandes conceitos do direito. É disso que precisamos.

Claro: para que estudar isso? Parece que, segundo as neoteorias, melhor do que estudar a boa doutrina e aprofundar-se na reflexão jurídica é estudar a informática no Direito, novas formas de gerenciamento de processos, novas estatísticas e criar mecanismos para impedir a subida de recursos. É isso. Tudo se transforma em números: tenho um pé nas brasas e outro no gelo — na média, temperatura ideal... Por sinal, o brilhante Otavio Luiz Rodrigues Junior, na sua Coluna do dia 7 de agosto (clique aqui para ler), faz uma adequada crítica a uma espécie de neoteoria que está se proliferando no país, que ele chama de “onda da empiria”, isto é, feita por aqueles que pensam que só se pode falar do e sobre o Direito a partir de dados empírico-jurisprudenciais. No fundo, trata-se de um “gerenciamento de dados”, aproximando as teorias que apostam na gestão com aquilo que é o seu instrumento: dados numérico-estatísticos. Em meu novo Jurisdição Constitucional e Decisão Juridica (RT, 2013, páginas 290-295), mostro como determinada pesquisa sobre os julgamentos do STF pode ser lida inversamente, ou seja, com os mesmos números provo o contrário do que a autora queria demonstrar. Esse problema também invade a ciência política, que, em muitos casos, vem adotando a tática de check list para tentar demonstrar determinadas teses (ou projeções).

Da série “há algo mais nos céus do que os aviões de carreira”, poderia perguntar se seria um problema de “gestão” ou “falta de gestão” a fragilidade com que foram aplicadas, no julgamento da Ação Penal 470, teses como do domínio do fato ou “o princípio da livre apreciação da prova”? Afinal, a crise do Direito é de que ordem?

Quando um banqueiro — que dá um “cano” de mais de R$ 3 bilhões — viaja para o exterior, com autorização judicial e vai esquiar estroinando da malta, isso é um problema de gestão ou um problema de decisão (ou decisão equivocada)? Juiz deve aprender a gerenciar processos ou a julgá-los de acordo com o direito? Eis a questão! Ainda: os mais de 8 mil homicídios por ano que não são sequer investigados são um problema de gestão ou um problema de falta de estrutura, desvirtuamento de função e incompetência individual? A humilhação daquele estagiário e o consequente arquivamento do feito é um problema de gestão?

Esse é o nosso país. Não estou, por óbvio, colocando “a culpa” da crise do e no Direito em quem aposta na “gestão”. É claro que não. O que quero dizer é que não devemos crer que, no meio de um grande tiroteio que é a crise da operacionalidade do Direito, apareça alguém com uma solução de caráter procedimental e queira “acabar com a discussão”. Se gestão resolvesse, a prova da Ordem não seria desse nível. Então, por favor, não me tirem de bobo com soluções mágicas. Perguntemos por aí como anda a operacionalidade do Direito...

O que temos de fazer é estudar. Mudar os cursos jurídicos. Parar de ensinar conceito prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler. Chega de simplificar livros. Paremos com a ficção. O maior exemplo do fracasso disso tudo em terrae brasilis é o último exame de Ordem, em que, em um exemplo de furto, apareceu um comprador, paraguaio, terceiro de boa-fé (sic) e, em uma perseguição ininterrupta, a ladra teve tempo para esconder o carro cleptado, indo depois até a fronteira do Paraguai, para vender o carro... Nada mais precisa ser dito depois disso.

A crise em três dimensõesUma palavra final: há muito tempo, li um texto do Diogo Figueiredo Moreira Neto, em que ele mostrava que uma crise deve ser analisada sob três âmbitos: estrutural, funcional e individual. Vamos trazer isso para o caos do trânsito. Não adianta construir rodovias ou abrir novas ruas, se não cuidarmos da função, isto é, semáforos inteligentes, passarelas, túneis etc; mas também não adianta tratarmos da estrutura e da função, se tivermos péssimos motoristas...

Isto é: não adianta abrir novos tribunais, contratar milhares de estagiários, novos computadores, se não tratarmos do problema da funcionalidade do processo. Mas, por favor, de nada adianta arrumarmos a estrutura e a função, se não tivermos bons “operadores” desse sistema. E isso, lamento dizer àqueles que apostam em “formulismos”, depende da ciência jurídica. Depende de um bom ensino jurídico. De bons concursos. De provas do exame da Ordem sem pegadinhas. Depende, pois, da reflexão. Depende da Teoria do Direito, da Constituição, do Processo... E não de “gestão”. Vamos parar com esse neodiscurso “eficientista”. Vejam até onde ele está nos levando. Juiz não é gerente. Juiz é julgador! Tem de aprender a decidir. E bem. Quem faz mapa é cartógrafo. Quem faz estatística é matemático (ou algo do gênero). Juiz tem de saber processo. Teoria. Tem de saber o que é isto: o Direito. É isso!

[1] Na verdade, para que estudar Kelsen, se ele era um positivista exegético, não? É o que se ensina por aí. Diz-se que Kelsen era um positivista porque ele queria que o direito fosse aplicado de forma pura... Não é de rir?

Revista Consultor Jurídico, 8 de agosto de 2013

__._,_.___

segunda-feira, 5 de agosto de 2013

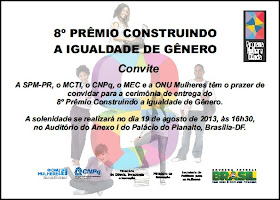

Cerimônia de premiação referente à 8ª edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero

Segue abaixo convite para participação na cerimônia de premiação referente à 8ª edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero e de lançamento da 9a edição do certame, a realizar-se no dia 19 de agosto de 2013, às 16h30, no Auditório do Anexo I do Palácio do Planalto.

Nesta edição, temos uma Promotora Legal Popular do Distrito Federal (PLPs/DF), estudante de Direito da UnB, antiga coordenadora do curso de PLPs/DF, premiada na categoria melhor artigo de graduação que é a Luna Borges.

O Prêmio – parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a ONU Mulheres – é um concurso nacional de redações (para estudantes do ensino médio e profissionalizante), de artigos científicos (para estudantes de graduação e pós-graduação, bem como graduados, especialistas e mestres) e de projetos e ações pedagógicas (para escolas públicas e privadas).

A 9ª (nona) edição do prêmio já foi lançada e para obter uma participação ainda maior necessitamos de um apoio amplo em sua divulgação (www.igualdadedegenero.cnpq.br)

Essa iniciativa tem como objetivo estimular a reflexão e a pesquisa na área de gênero, mulheres e feminismos, contemplando suas interseções com as abordagens de raça/etnia, sexualidade, geração e classe social. Pretende, ao mesmo tempo, sensibilizar a sociedade para tais questões e contribuir para mudanças culturais que favoreçam o fim das discriminações, preconceitos e violências que pesam sobre as mulheres.

sexta-feira, 2 de agosto de 2013

Dias de fúria

Um cidadão

comum de Los Angeles dirigia seu carro, ia ao encontro da filha e da mulher, de

quem estava separado. Enfrentava colossal engarrafamento de trânsito. Abandonou

o veículo acometido de ira incontida. A partir daí desenrolaram-se inusitadas

situações no filme de Joel Schumacher, clássico ensaio sobre a neurose urbana,

intitulado no Brasil de "Um dia de Fúria". Havia nas reações do

personagem, ferinas críticas ao modo de vida das cidades americanas.

Os dias de revoltas nas capitais e principais cidades brasileiras não foram previstos por cientistas sociais e órgãos governamentais de inteligência. O aumento das tarifas em São Paulo e Rio desencadeou a ira coletiva das populações citadinas, na maioria jovens, indignados com a péssima qualidade de vida das nossas cidades. É um inferno viver em seu transito caótico, sem segurança, saúde e educação. E, principalmente, sem esperança. Sociólogos, antropólogos, juristas, buscam explicações, adotam esquemas teóricos insuficientes para abarcar a realidade, criada pelo modelo econômico da ditadura e pelo social dos governos do PSDB e do PT. As manifestações resultam dos movimentos da vida, dos anseios das novas gerações, sem discursos ou ideologismos.

Explicando os acontecimentos, Fernando Henrique Cardoso, praticou reducionismo sociológico, ao designar a inflação como causa principal dos movimentos urbanos. Compreensível, o político-partidário exibe a estabilização monetária como conquista do seu governo. Em parte. Sabe-se que o mercado internacional e as medidas adotadas pelo presidente Collor contribuíram para o êxito. O que dizer da corrupção, da falta de transparência nos atos governamentais?

A socióloga Nair Bicalho de Sousa assinou artigo com seu marido José Geraldo de Sousa Júnior, publicado aqui em "O Imparcial" (São Luis, Opinião, 26/06/2013) sob a epígrafe "Cidadania achada na rua", nele, relembram Roberto Lyra Filho, nosso professor no Mestrado da Universidade de Brasília-UNB, a maior expressão intelectual da cidade nos anos oitenta, quando apareciam os sinais iniciais de retorno a Democracia.

As lembranças afetivas da convivência com José Geraldo, colega de turma, posteriormente veio a ser Reitor da UNB, não se apagaram de minha memória. Muito próximo de Lyra, concorri para a aproximação de ambos, depois incluindo a sua esposa Nair. Mais adiante seriam os testamenteiros intelectuais, legatários de sua obra, de capital importância para a renovação do pensamento jurídico brasileiro. Assim, presenciei o nascimento do projeto "O Direito Achado na Rua" em seguida eficientemente por ele coordenado.

No texto assinado por ambos agregam-se outras causas para a indignação dos cidadãos: os excessivos gastos com megaeventos, tais como as Copas, as Olímpiadas, em prejuízo dos orçamentos sociais; o desrespeito aos direitos das minorias e das maiorias, além de deslocamentos urbanos forçados e o emprego excessivo da repressão policial nas manifestações. Ademais, país desenvolvido não é aquele em cada um tem um carro, e sim, o que possui bom transporte coletivo, a ser utilizado por todos.

Mais dois elementos evidenciam-se: o emprego das redes sociais na pauta e convocação dos movimentos, e a ausência de protagonistas, de lideres, outrora aproveitados como heróis na politica partidária. São ações coletivas movidas pelo conjunto da cidadania. A experiência do passado desestimula a criação de salvadores da pátria depois transformados em vilões.

Nair e Geraldo indicam a participação da sociedade, através de conferências, audiências, mesas de negociações, fóruns, como caminhos para a busca de soluções aos impasses. Tal como fazíamos na Comissão de Acompanhamento da Constituinte do Conselho de Reitores, que integrei durante os trabalhos da Assembleia. A realidade de então, se dizia, impossibilitava a Convocação da Constituinte Exclusiva. Transformou-se o Congresso, dominado por grupos corporativos, biônicos, e pelo Centrão, em Constituinte. Gravíssimo erro. Todas as conquistas dos movimentos sociais seriam adaptadas a essas conveniências.

O estágio atual da sociedade brasileira, as inovações tecnológicas, permitem agora o acato às indicações de Nair e Geraldo, para que com transparência, se refaça o pacto social, devolvendo-se o poder politico à sociedade. Do contrário, outros dias de fúria nos aguardam.

*(João Batista Ericeira é Advogado, professor universitário, diretor da EFG-MA/jbericeira.blogspot.com)

Os dias de revoltas nas capitais e principais cidades brasileiras não foram previstos por cientistas sociais e órgãos governamentais de inteligência. O aumento das tarifas em São Paulo e Rio desencadeou a ira coletiva das populações citadinas, na maioria jovens, indignados com a péssima qualidade de vida das nossas cidades. É um inferno viver em seu transito caótico, sem segurança, saúde e educação. E, principalmente, sem esperança. Sociólogos, antropólogos, juristas, buscam explicações, adotam esquemas teóricos insuficientes para abarcar a realidade, criada pelo modelo econômico da ditadura e pelo social dos governos do PSDB e do PT. As manifestações resultam dos movimentos da vida, dos anseios das novas gerações, sem discursos ou ideologismos.

Explicando os acontecimentos, Fernando Henrique Cardoso, praticou reducionismo sociológico, ao designar a inflação como causa principal dos movimentos urbanos. Compreensível, o político-partidário exibe a estabilização monetária como conquista do seu governo. Em parte. Sabe-se que o mercado internacional e as medidas adotadas pelo presidente Collor contribuíram para o êxito. O que dizer da corrupção, da falta de transparência nos atos governamentais?

A socióloga Nair Bicalho de Sousa assinou artigo com seu marido José Geraldo de Sousa Júnior, publicado aqui em "O Imparcial" (São Luis, Opinião, 26/06/2013) sob a epígrafe "Cidadania achada na rua", nele, relembram Roberto Lyra Filho, nosso professor no Mestrado da Universidade de Brasília-UNB, a maior expressão intelectual da cidade nos anos oitenta, quando apareciam os sinais iniciais de retorno a Democracia.

As lembranças afetivas da convivência com José Geraldo, colega de turma, posteriormente veio a ser Reitor da UNB, não se apagaram de minha memória. Muito próximo de Lyra, concorri para a aproximação de ambos, depois incluindo a sua esposa Nair. Mais adiante seriam os testamenteiros intelectuais, legatários de sua obra, de capital importância para a renovação do pensamento jurídico brasileiro. Assim, presenciei o nascimento do projeto "O Direito Achado na Rua" em seguida eficientemente por ele coordenado.

No texto assinado por ambos agregam-se outras causas para a indignação dos cidadãos: os excessivos gastos com megaeventos, tais como as Copas, as Olímpiadas, em prejuízo dos orçamentos sociais; o desrespeito aos direitos das minorias e das maiorias, além de deslocamentos urbanos forçados e o emprego excessivo da repressão policial nas manifestações. Ademais, país desenvolvido não é aquele em cada um tem um carro, e sim, o que possui bom transporte coletivo, a ser utilizado por todos.

Mais dois elementos evidenciam-se: o emprego das redes sociais na pauta e convocação dos movimentos, e a ausência de protagonistas, de lideres, outrora aproveitados como heróis na politica partidária. São ações coletivas movidas pelo conjunto da cidadania. A experiência do passado desestimula a criação de salvadores da pátria depois transformados em vilões.

Nair e Geraldo indicam a participação da sociedade, através de conferências, audiências, mesas de negociações, fóruns, como caminhos para a busca de soluções aos impasses. Tal como fazíamos na Comissão de Acompanhamento da Constituinte do Conselho de Reitores, que integrei durante os trabalhos da Assembleia. A realidade de então, se dizia, impossibilitava a Convocação da Constituinte Exclusiva. Transformou-se o Congresso, dominado por grupos corporativos, biônicos, e pelo Centrão, em Constituinte. Gravíssimo erro. Todas as conquistas dos movimentos sociais seriam adaptadas a essas conveniências.

O estágio atual da sociedade brasileira, as inovações tecnológicas, permitem agora o acato às indicações de Nair e Geraldo, para que com transparência, se refaça o pacto social, devolvendo-se o poder politico à sociedade. Do contrário, outros dias de fúria nos aguardam.

*(João Batista Ericeira é Advogado, professor universitário, diretor da EFG-MA/jbericeira.blogspot.com)

quinta-feira, 1 de agosto de 2013

O Direito achado na rua: o seu significado teórico e social

O Min. Gilmar Mendes afirmou, quando do julgamento da ADPF n. 144, que "cada vez mais nós sabemos que o Direito deve ser achado na lei e não na rua". No Estado Democrático de Direito, este tipo de afirmação merece maiores explicações, para que não crie uma falsa oposição entre lei e rua. Pois se é certo que o Direito não deve ser reduzido à vontade não-mediada institucionalmente de maiorias conjunturais, por outro não pode ser reduzido à mera estatalidade. Afinal, as decisões estatais no Estado Democrático de Direito só são válidas se garantirem suas pretensões democrático-constitucionais. Gilmar Mendes, ao assim pronunciar-se, estaria se referindo "pejorativamente" à importante escola de pensamento jurídico liderada por este grande intelectual que é José Geraldo Souza Júnior, na esteira de Roberto Lyra Filho? E também a todos os que em algum momento lutaram contra o "Direito" (sic) da ditadura sob a bandeira do então chamado genericamente de "Direito alternativo" e lutaram justamente para o que naquele momento era alternativo à Ditadura se tornasse o Direito democrático de pós-1988? O certo é que ele atinge também a todos nós que não reduzimos o Direito à mera estatalidade. É claro que todo o Direito é público, não resta dúvida quanto a isso. Mas o público não se reduz ao estatal, no Estado Democrático de Direito. E que está numa relação pública de equiprimordialidade entre público e privado. O pluralismo jurídico que Gilmar Mendes critica com seu pronunciamento não coloca em risco a constitucionalidade democrática. Numa sociedade democrática, aberta de intérpretes da Constituição, o pluralismo jurídico é interno ao próprio Direito democrático e é condição de racionalidade discursiva para que publicamente possamos no exercício da cidadania construir, ao longo da história da nossa comunidade jurídica, os ideais de justiça e de bem-comum que devem dar sentido a essa história (art. 1.º, V, da CRFB). Assim é que a coerência normativa exigida pela integridade do/no Direito é de princípios e não a meras convenções do passado. Se o Direito não nascer na rua, se a legalidade não nascer da informalidade e na periferia, e não se sustentar com base em razões que sejam capazes de mobilizar os debates públicos pela atuação da sociedade civil e dos setores organizados da sociedade, e assim, sem uma perspectiva generalizada, universalizanda, instaurada pelas lutas por reconhecimento e inclusão, não ganhar os fóruns oficiais, não ganhar o centro do sistema político, e não se traduzir em decisões participadas, como falar-se em legitimidadedemocrática? Somente o Direito "achado" (sic) na lei será legítimo, se for construído publicamente a partir da rua... É na mediação discursiva entre a informalidade e a formalidade, garantida pelos processos deliberativos constitucional e democraticamente institucionalizados, legislativos, administrativos e jurisdicionais, que o poder político é gerado comunicativamente e a legitimidade é gerada pela legalidade...